先日、ある方が私に「飛ぶ前に屈め」という話をされました。ちなみに今の私は腰痛持ちなので、屈むともう飛べなくなりますが💦。

この「飛ぶ前に屈め」という言葉で思い出したのが、私が花北に勤めていたときに、生徒会誌「桜雲」に寄稿した挨拶文です。2017年の1月に書きました。なつかしいので、以下にに記録しておこうと思います。

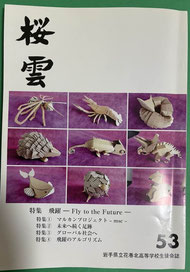

(以下、「桜雲53号」より)

「桜雲」の今年度の特集記事のタイトルは「飛躍」。まさに酉年にふさわしいテーマですね。この特別寄稿も、その「飛躍」というテーマに沿って、というオファーをいただきました。そこで、私は「飛ぶ前にかがめ」という言葉を取り上げてみようと思います。

「飛ぶ前にかがめ」という言葉に皆さんはどんな印象を持ちますか。先日ある方が、杏理の「Future For You」という曲にこの言葉が登場することを教えてくださいました。

あふれる想いを強さにかえて そうよ ジャンプするには 一度しゃがむの

深く深く落ち込んでも 未来は私の中で息づく(作詞 吉田元美)

この歌詞から私は、イギリスの詩人シェリーの詩の一行を連想しました。

If Winter comes, can Spring be far behind?

「冬来たりなば、春遠からじ」という訳の方が有名かもしれませんね。つまり、春が「飛躍」の時期とすれば、冬が「かがむ」時期ということになるのでしょう。

杏理の歌も、シェリーの詩も、辛いときは、その先に輝く未来が待っていること、そして、今あなたは蕾であって、必ず未来に花を咲かせ輝く存在であるのだ、という人生の応援メッセージと受け止めることができます。

でも、私はここで、敢えて「飛ぶ前にかがめ」を批判的に掘り下げてみようと思います。

なぜかというと、この言葉を「苦労なしに飛躍はありえない」と解釈し、「背伸びすること、好きなことに没頭する前に、まずは基礎基本、凡事を徹底せよ」という「基礎の徹底」という文脈で用いられることがしばしば見られるからです。

昨年、ある特別支援学校の先生から「本校の生徒は、最初は社会に対する興味や、社会参加への意欲を持っているけれど、学校生活が進む中で、その気持ちが衰退していく」というお話を伺いました。私はこの言葉を聞いて「教育の目的・教師のミッションとは何か」ということについて考えさせられました。

特別支援学校の役割として、障がいを持つ子どもたちを社会に適合させるための準備を行うことがあげられると思います。でも、同時に、子どもたちの主体性をのびのびと発揮させるというもう一つのミッションも持っているはずです。これは、特別支援学校に限らず、すべての学校における教育の目的であると私は考えています。

すると、先ほどの先生の言葉をふり返った時、学校という場で行われる、社会への適合の準備が、実は最初から備わっていたはずの子どもたちの主体性を殺いでしまっているのではないか、という問いにぶつかるのです。

つまり、「飛ぶ前にかがめ」といったときの、「かがむ」という行為が、本来は「飛ぶ」ための手段だったのに、それ自体が目的化してしまい、「飛ぶ」ことへの感度を鈍くさせてしまうのではないか、という懸念を私は抱いてしまうのです。

例えば、各教科から出される提出物は、「飛ぶ」ための「かがみ込み」だったはずなのに、その提出物を出すこと自体が「飛ぶ」という目的にすり替わって行ってしまっているのではないか、というイメージです。

話は変わりますが、10月に行われた生徒総会の挨拶で、私は「とりあえず公務員になりたい」という生徒の声を取り上げ、こんな話をしました。

地方公務員法の第30条から39条までの条文には「~してはいけない」「~をする義務がある」「~をするには制限を受ける」という、いわば「禁止・義務・制限」が謳われています。

でも、考えてみれば、この「禁止・義務・制限」って、公務員だけに限らず、皆さんも、小学校、中学校そして高校でも、ずっと言われ続けてきたのではないでしょうか。言われ続け、それが身体に染みついているかもしれませんね。

「~をしなさい」「~をしてはいけない」「~をするなら~をしてからにしなさい」もっと言えば、「~をしないと~になるよ」「~をすれば~をしてあげる」そんなふうに。

もちろん、このことは、人が社会の中で生きるために必要な大事な決め事です。

でも、じゃあ、そういった「禁止・義務・制限」のような規則さえ守って生きていればいいのでしょうか。そうすれば、自動的に幸せが舞い降り、飛躍できるのでしょうか。

もし、学校という場が「禁止・義務・制限」を目的化してしまうと、それによって「自分の意見・思想を持てず人に迎合する生き方を歩む」生徒が生み出されてしまうのではないかと私は懸念します。更にそれがすすむと、「理不尽だと思っても上からの意見には逆らわない。だから言われたことしかやらない」「自分で考えるのは面倒だ」「他人がひどい窮地にあっても見て見ぬふりをする」といった腐敗した学校文化が生まれてしまう恐れがあります。

学校とは子どもを大人化していく場、つまり分別をわきまえた賢い社会人になるために自分を磨く場です。しかし、一方で、学校は、個性や主体性を存分に発揮させる場、あるいは、「失敗が許される小さな社会」として位置付けることもできます。

つまり、学校とは、既存の社会への適応のための準備の場(「かがむこと」)であるとともに、子どもの個性を伸ばし、社会との関係を編み直す「自由の翼」を手に入れる場(「飛ぶこと」)でもあるわけです。

では、この二者を対立させず、どう融合させていけばいいのでしょうか。私は、「飛ぶ前にかがめ」に代わる2つの言葉を考えてみました。

一つは「飛ぶためにかがむ」です。「かがめ」という命令文から「かがむ」と改め、自発的で主体的な行為であることを強調します。そして「かがむ」ことは「飛ぶため」にあるということを常に想起しておくという思いを込めました。

もう一つは「飛びながらかがむ」。つまり、基礎の習熟という時期を経て、しかる後に飛び立つのではなく、飛び立つこと(表現、発信などのアウトプット)を積極的に行うことによって、自らのインプットの欠乏に気づき、自ら考え主体的に学びだすということです。

先ほどの公務員の話に戻します。なぜ、公務員は法によって「禁止・義務・制限」が求められるのでしょうか。それは、公僕として上の者に逆らうなと言う意味ではありません。

社会全体の幸福を追求すること、特定の誰かではなく全体に寄与していくこと、つまり「全体への奉仕」「公共の精神」が公務員の使命であるからこそ、このような法が作られているのです。

私は、生徒会活動もそういう視点で捉えてみたいと思います。世の中の理不尽に対して、怒りを覚え、批判する言葉を持つこと。それは弱者の痛みを我が物にすることであり、人への優しさを生み出すことにも繋がります。

また、現状に満足せず、アンテナを立てて、もっとこうすればより良くなるのではないかと仲間を作って行動すること。それは、個人の幸せからコミュニティ全体に幸せを広げていくことでもあります。

例えば、7人の3年生達が主体的に立ち上がり、社会を揺さぶったマルカンプロジェクト。

これは、既存の社会への適応という「かがみこみ」を超えて、主権者として社会を組み替える政治的な「主体化」に向かう「飛躍」への一歩なのだと思います。

皆さんが、自ら問題意識を持ち、他者と協働して学び、何かを成し遂げていくという行為を経験することは、皆さん自身の人生を豊かにしていくことにも繋がっていくと私は確信しています。

皆さんの中に、そして学校の中に、主体的な活動の場と対話的な空間が生まれることで、笑顔で飛躍していく生徒が生まれていくことを私は夢見ております。

花巻北高校 校長 下町壽男

コメントをお書きください