2022年の11月に島根県の事務長協会から講演の依頼を受けたことがありました。内容は「従事する」から「つかさどる」をめぐり、学校マネジメントや事務職員の資質や働き方について話をして欲しいとのことでした。当時、管理職かよほど意識の高い教員でなければ知らなかったと思いますが、学校事務において、「つかさどる」問題は重要です。私が県立高校の校長時代に、学校教育法37条が改訂され、「事務職員は、事務に従事する」から「事務職員は、事務をつかさどる」に変わったことで、その界隈では大きな波紋が起きました。その文言の変化で誤解が生まれた学校もありました。

私は、学校事務において門外漢ではありますが、「つかさどる」問題をきっかけに、学校教育が抱える積年の問題を掘り起こし、教員も含めた職員チームの意識改革や資質向上の糸口になるかもしれないと思い、引き受けることにしました。ところが、講演の日に私はウズベキスタンにいることになり、これはどうにも動かせなくて、あらかじめ動画を撮影しオンデマンドで対応させていただきました。

この講演の内容を、こちらのブログに数回にわたってまとめていこうと思います。

皆さんこんにちは。岩手の下町と申します。しもまっちと言われております。よろしくお願いいたします。私は 40 数年間、高校教育の現場におりまして、数学の教員をしておりました。今回吉賀様から声をかけていただきまして、こちらでお話をさせていただくことになりました。

私は、根っからの数学オタクというか教員バカでありまして、教員時代は、事務職の方々には本当にお世話になりっ放し、迷惑のかけっぱなしでありまして。そんな私が、皆様の前で「つかさどる」をめぐってお話をするなんて、おこがましい話でありますし、荷が重いわけであります。 そういうことなんですけれども、吉賀様から、組織の内部で話し合うことも大事だけども、時には違う立場にいる人間、組織の外側にいる人間からいろいろな意見を聞くのも意義があるとお話いただきました。ということでこうしてこの場に立っております。でも何しろ、私は県立の高校の数学の教員だったもんですから、ちょっと皆さんと環境が違うわけでして、なのでとんちんかんなこととか、的外れなことを言ってしまうかもしれません。そのときは、どうぞご容赦をお願いいたします。それでは、画面共有させていただいて、お話を進めていきたいと思います。

■ cp.1「従事する」から「つかさどる」へ ~「つかさどる」とは何か~

● 法的根拠とその背景

最初は、「従事する」から「つかさどる」へ、というタイトルにしまして、「つかさどる」とは何かっていうことをざっくりとお話をしていきたいと思います。 あくまでも私見ということで聞いていただければ ありがたいです。

ではまず、「つかさどる」っていうことが出てきた背景みたいなことを話していきたいと思います(スライド1)。

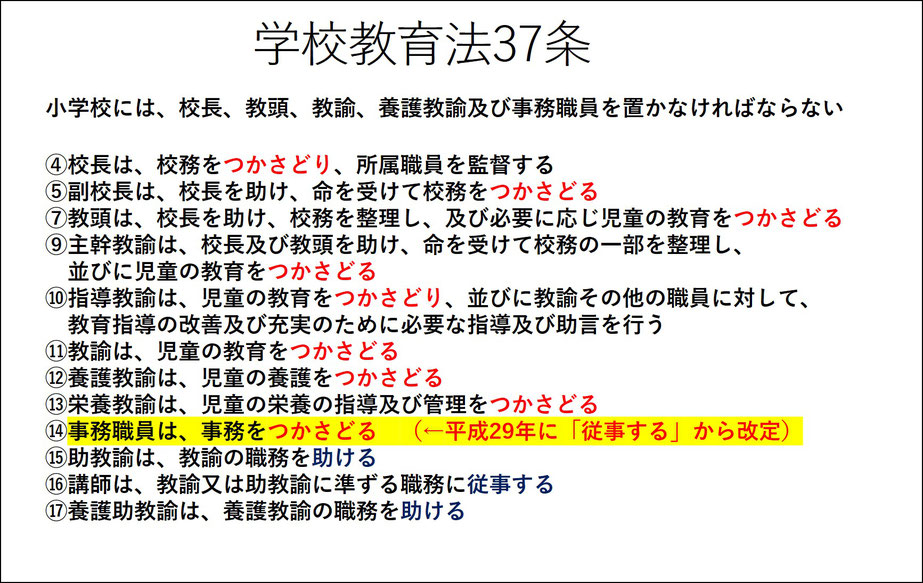

学校教育法 37 条が平成 29 年に改定されまして、事務職の人たちも、「従事する」から「つかさどる」に変わったと。基本的に校長から、教諭、養護教諭、栄養教諭までみんな「つかさどる」でしたから、事務職員も「つかさどる」というグループの方に入ったという感じですね。あとは助教諭とか講師は「従事する」とか「助ける」という言葉になっています。

なぜ、事務職がこちらの方のグループに入ったかということを、これから深めていければいいか なと思っています。

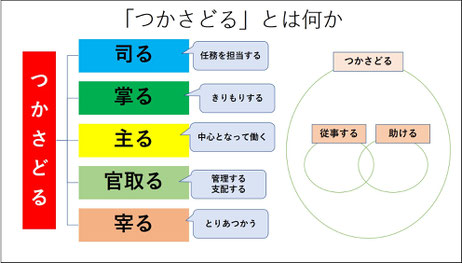

ところで、「つかさどる」って何かと言ったときに、漢字を調べるといっぱいあるんですよね。つかさどるって、5 種類ぐらい見つけたんですけども、いろんな意味があるようです(スライド2)。

一ついえるのは、いわゆる従事するとか助けるっていうものを包含している、それの上位にある働き方であるということです。 中心になって働くっていう意味もあるのですが、そんな形なのかなと思っております。

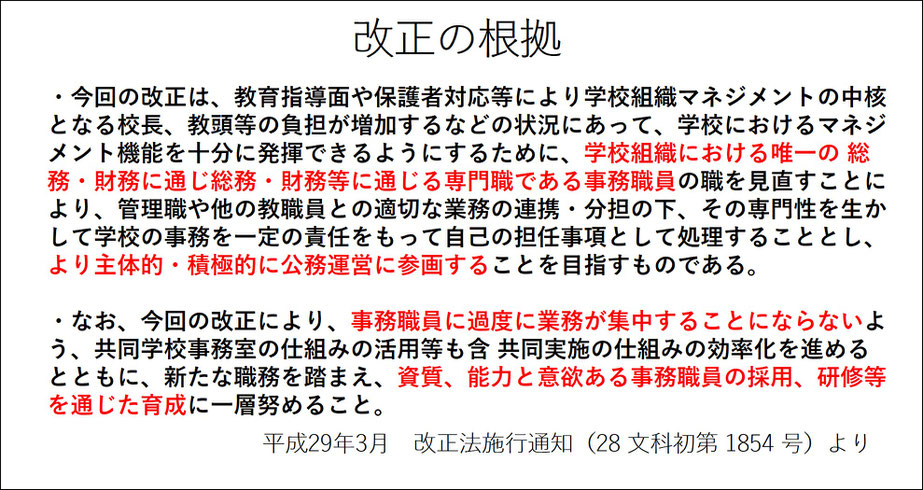

次に「改定の根拠」です(スライド3)。

なぜ「つかさどる」に変わったのかということなんですけれども、ざっくりこれを読むと、まず、学校が忙しくなってきて先生方も多忙になり、負担が増えてきている。そして多様性が大きくなってきている状況の中で、マネジメントが拡張していった、つまり、従来の教育現場における学校経営に、いろんな要素が入って膨らんできたということがあるんですね。

そこで、総務とか財務に通じる専門職である事務職員の助けが必要であると。教職員が一緒にやっていくっていう視点がないと、マネジメントそのものが動いていかないっていうことなんです。だから、事務職員の方々が主体的に学校運営に参画するっていうことが求められるということだと思うんですね。

つまり、「つかさどる」っていう言葉の本質は、「主体的に校務運営に参画する」ということなのかなと思っています。

そして、その「改定の根拠」の下に書かれてあるところが非常に重要なところで、その改正によって、事務職員に過度に業務が集中することにならないようにっていうことですね。ここが強調されています。ここはとても大事なところですね。

実は私、花巻北高校の校長のときに、ある学校の校長がこんな話をしたんですよ。ちょうど「つかさどる」に変わった時だったんですが、そのことを知ったその校長が、これで、事務職員にも、教員と同じように、教務とか総務とか、保健・厚生とかの校務分掌につけることができるぞって言ったんですね。それはどういう感覚かっていうと、いわゆる人手不足、教員も大変だからマンパワーとして事務職の方々に、先生方の仕事を分担してもらおうっていう発想だったんですね。

でもこれはちょっと違うよって話なんですよ。つまり、学校運営そのものが多様になってきたわけですよね。だから、それによって事務の人の視点とか事務の人の仕事の本質を、教員はちゃんと見なきゃ、学ばなきゃならないっていうことでもあるんですよね。そういう意味合いなのに、つかさどるになったからといって、教員の仕事を分担するんだって発想を持たれると、これはまずいわけですね。

だから、「つかさどる」で変わるべきなのは事務職員であるとともに、教員や管理職ってことですね。ここはすごく大事なポイントかなって思っております。

● 「つかさどる」系の業務が増えるということではない

「つかさどる」ってことが出てきましたと。そしたら、これまでやってきた事務の業務プラスアルファで、「つかさどる系」の何か新たな仕事が増えるのかっていう心配がある人もいるかもしれませんけども、それは違うと思うんですね。

つかさどるというタイプの仕事と、それまであった仕事っていうのは独立して存在するわけじゃないんですね。それまであった仕事が「つかさどる」の見方で意味づけされるっていうことだと思うんです。

これって、2017 年頃から起きたあのアクティブラーニングのムーブメントとちょっと似てるところがありますね。アクティブラーニングをしなさいって文科省から来たときに、学校現場でも結構パニックになった先生方もいたんですよ。今までやってきた授業のほかに、アクティブラーニングみたいなこともしなきゃなんないのかよってね。それってさらに大変な負担増だって騒いだ人たちが結構いたんですけども、そうじゃないんですよね。私はその時なんて言ったかっていうと、むしろ足し算じゃなくて引き算なんだって。アクティブラーニングが入ったってことは、それまでの一方的な教え込みだったり、テストテストで追い込むような指導だったりというのがあって、そういったものを引き算しなさいっていうことなんです。それで、もう一度、自分の授業を見直して、それで、もっと幸せな授業を作っていきましょうっていうことに過ぎなかったと思うんですね。

そういう、今までの授業がそのままあって、それにプラスアルファして、ポンって新たなものが入ってくるってことではないということなんですね。

だから、WHAT から入らない方がいいんですよ。「つかさどる」って、何すればいいんですか、何すれば「つかさどる」になるんですか、ではないんですよね。むしろ WHY の視点が大事で、自分がやってきた仕事が一体どういうふうな意味づけができるかということだったり、あるいはマインドがどう変わっていくかっていう問題ではないのかなって思うわけですね。

もう一つは、事務職の仕事はありのままなんだけど、その仕事の本質を、管理職や教員がしっかり見て、学んでいかなきゃならないってことだと思うんです。それが新しいマネジメントっていうものに繋がっていくっていうふうに思うわけですね。

つまり、ここに電車二両が並んでいる写真があるんですけれど(スライド4)、電車が止まっていて、こっち側の電車が動くと、まるで自分の乗っている電車の方がバックしたような感じになる時ってあるじゃないですか。 それと同じでね。事務の人たちが動くというよりも、周囲が動いてくれるっていうような、そういう見方っていうのもあるのかなって思っております。

今回はここまでにします。次回は3人の石きり職人の話から始めます。

コメントをお書きください