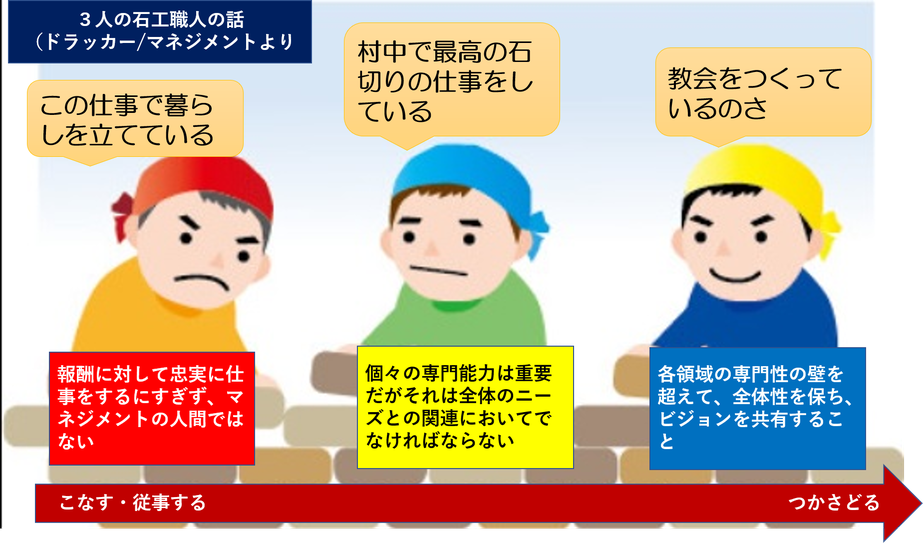

● 3人の石切職人の話

つかさどるの本質を語る際、私は「月刊学校事務」という、学事出版から出されてる雑誌に、ドラッカーの「マネジメント」に出てくる、3人の石切職人の話を書いたんです。私の書いた記事を読んでいる方もいるかもしれないし、あとはこの石切職人の話を知ってるって人もいるかと思うんですけども、あえて簡単に触れますね(スライド5)。

ある村に、石切職人が 3 人おりました。そこへ旅人が来て、1 人目の石切職人にあなた何してるんですかって聞いたら、いや私はこの仕事で生活を立ててるだけですって答えました。次に2 人目の真ん中の石切職人に何してるんですかって聞いたら、私は村中で最高の石切の仕事してるんだ、と答えたんですね。つまり、自分の仕事に誇りをもっていると。最後に3人目の職人に聞いたら、なんて言ったかっていうと、彼は目を輝かせながら、「私は教会を作っているのさ」って言ったんです。

ここで1 番目の人は、マネジメントの人間かっていうとそうじゃない。報酬をもらえるから、ただそれが理由で言われた仕事をしてるのであって、自分で何か考えたり自分で何かを生み出したりっていうようなことには興味がなくて、単に与えられた仕事をこなすだけだっていうスタンスです。

2 人目の石切職人は、専門家なんですね。専門能力に長けていると。だから自分のところはしっかりやるよ、という発想なんですね。こういう人は結構いますよね。これはこれで専門性が高いってことで優れているけども、でもマネジメントの人ではない。全体のニーズの中での専門性というものが発揮されてないということですね。

じゃあ、3 人目の人はどうかっていうと、この人こそがマネジメントの人だと。つまり自分がやっている石切の仕事が、将来何に繋がるのかと、教会を作ってそこでいろんな人を幸せにするんだっていう、そこに目を向けていると。ビジョンを共有して、いろんな仕事をしてる人たちと同じ目的意識っていうか、ゴールイメージを持っている。これがマネジメントということなんですね。なのでこの左側の、赤い石切職人から黄色い石切職人に向かっていくのが「こなす」から「つかさどる」に向かう道なのかなと思っています。

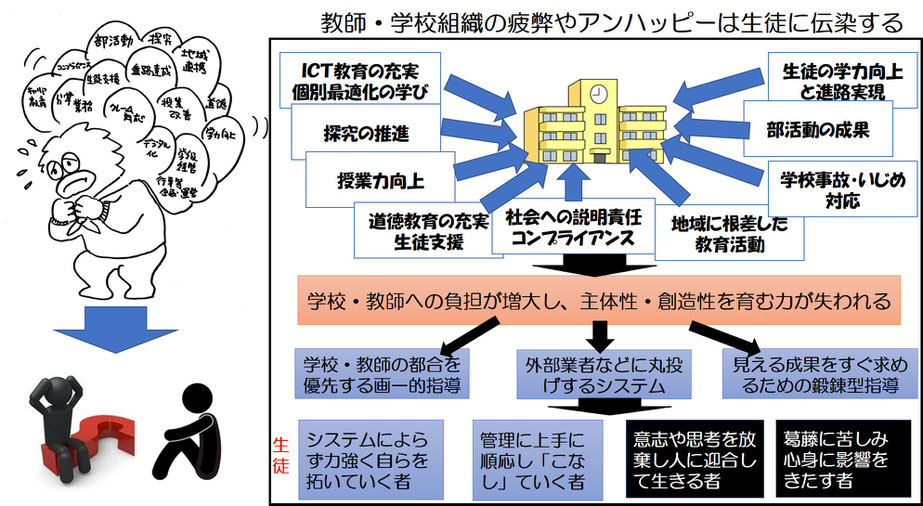

● 教職員の疲弊を生む原因

もう一つ先ほど言った、学校が多忙化しているって話なんですけども、そこの話も少ししていきます(スライド6)。

学校現場の先生方って本当に忙しいんですよね。このスライドは高校の話ではあるんですけども、小中の先生はもっと忙しいかもしれません。給食も一緒に食べたりするわけですし、生徒と向き合う時間長いですし。PTA活動など、地域にコミットしている部分も非常に大きいですし、GIGAスクール構想とかICT教育やれとか、いろんなことがどんどん入ってきていて、肩に物がいっぱいのしかかっているんですよ。

そういう状況になると、学校って疲弊していくんですよね。で、何かこう、子供たちの主体性とか創造性みたいなものを育むっていうのが本来の学校のミッションのはずなんだけど、そういう多様性を許容するような力が薄れてしまって、先生の都合を優先させて、画一的になっちゃうとかですね。

あとは、何かできる人に仕事を集中させてしまうとか、あるいは外部の業者に丸投げしてしまうとかですね。それから見える成果をあげなきゃなんないっていうんで、鍛錬型の指導に子供たちを追い込んでしまうとか、そういう状況があるわけですね。

先生方が眉間にしわ寄せて、汗水垂らして仕事なんかしていると、それは生徒に伝染していくわけです。 そういうアンハッピーなたたずまいによって、例えばいじめとか同調圧力とかそういった学校の悪い部分を生み出してしまうっていうことにもつながるんじゃないのかなと思うんです。

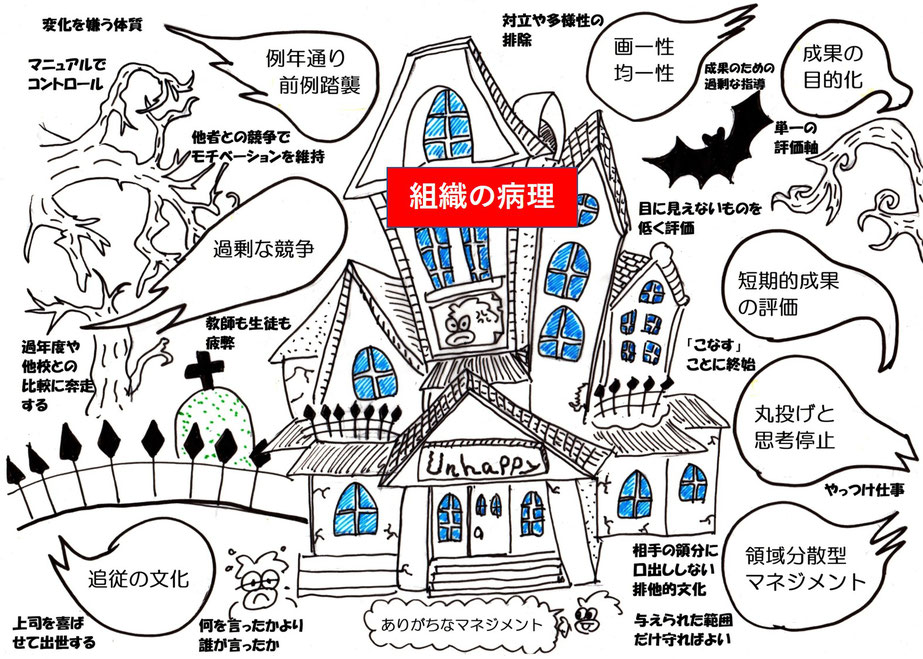

つまり先生方の疲弊を生み出すような、構造的、組織的な問題っていうのを学校が抱えているんじゃないのかなって私は思うところがあるんですね。ちょっとこの問題を絵にしてみました(スライド7)。

例えば例年通りで前例踏襲のやり方で、あんまり頭使わないで、前にやった通りに、マニュアル通りにこなしていこうとかっていうこととかですね。また、隣の学校との競争に勝ち抜くためには、多少の無理してもいいんだ、みたいなことがあったりとか。「追従の文化」っていうのは、声の大きい人の意見ばかりが通りやすく、何を言ったかっていうアイデアよりも、誰がそれを言ったかの方が大事という忖度の文化みたいなもの。「領域分散型マネジメント」は、学校経営の一つのよさではあるわけですよね。例えば、よく言われるのは、事務は事務の仕事をしっかりやればいいんだと、保護者は保護者で子供たちをちゃんとしつけをしてくれ、先生方は先生方でちゃんと学力を身につけるようにしてやりますとか。自分の領分をしっかり守っていることによって、それによって、組織がちゃんと動くんだっていう考え方って昔は強かったですね。でも今は、そういう個々の領域の足し算、個々の能力の集積によって、組織が幸せに成長していく時代ではないんですよ。

私は東日本大震災の後、ちょうど 2011 年の 4 月から、県庁に2年間勤務していました。その時に知事から直接聞いたんですけども、震災があった時の課題は何だったかっていうと、県庁って組織はしっかりセクションが分かれていますよね。つまり、このセクションではこの仕事をするって、決まってるわけです。ところが、緊急事態とか非常事態っていうのは、そのセクションにあわせて起きてくれるわけじゃないわけですよね。セクションに跨った事案だったり、セクションの隙間に落ちるような、そういう事象とか、出来事っていうのも起きてくるわけです。

そうなった時に、領域分散型マネジメントが徹底してると、「これって、うちらの仕事じゃないです」と言って、どちらからも見送られてしまう、そこで放っておかれてしまうっていう状況が生まれたというんですね。

これって学校の組織にもいえますね。例えば教務課とか進路指導課とか、いろいろなセクションがあるわけですけども、例えば、「グローバルリテラシーを育む人間力を高めるための、生徒を使ったファシリテーションをこの日やります」っていうチラシがあったとすると、これって、英語科に渡せばいいのか、進路の話なのか、あるいは教務なのかわかんないわけですね。わかんないから副校長はとりあえず英語科主任の机の上にポンと上げておいたりする。英語科のその先生もこれ私じゃないわね、といってゴミ箱にポイするっていう、そういうことが今非常に起きつつあるわけです。本来は、その領域と領域の隙間にこそ、いろんな仕事があるということなんですよね。なのでだから領域分散型マネジメントは、良さは良さとしてあるんだけど、領域どうしが重なり合うとか、繋がり合うっていうことがすごく大事だということだと思うんですね。

だから事務職の領域の仕事と、教員がやってるような仕事の領域を、つなげるとか、重ねていくっていうことが、今求められてるんじゃないかなっていう話であります。そういう学校の構造的な問題とか組織的な問題にメスを入れていくっていうことが我々には求められているんじゃないかなって思うんですね。

例えば、教務科が教務科内で業務を改善しましょうとかね、事務職が事務室の中で業務を少し簡素化しましょうとかっていうこともあるんだけど、それだけじゃなくって、全体としてコンセンサスを得る中で、この仕事はこういったものに繋がっていくから、これを根本的に外したらどうでしょうか、などというような見方をしていくってことも、大事じゃないのかなって思うわけですね。そういう意味で、事務職の方と先生方が共同で学校経営に参画するのは意味があることじゃないかなと思います。

● 「ゼロイチ」を創るチカラから「イチゼロ」を創る勇気へ

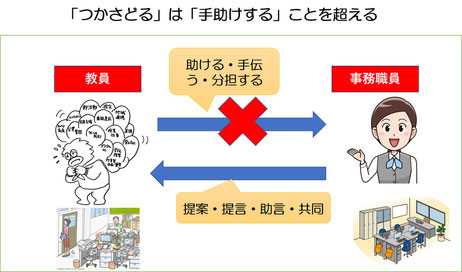

「つかさどる」っていうのは手助けするってことを超えているんだと。重ねて言うと、教員が忙しいから事務職員の人にお手伝いしてくださいと、助けてください、分担してください、ということではないんですね(スライド8)。

そうじゃなくって、今のその教員とか学校が大変であるとすれば、そこの構造的な問題、そこに潜んでる組織的に解決しなければならない問題にメスを入れたり、提言できるのは、それを間近で見ている事務職員の方々であって、その力はすごく大きいのだと私は思うんです。

なので、共同でそういったものを解決していきましょう、メスを入れていきましょうっていうことで「つかさどる」が定義されてると思うわけです。

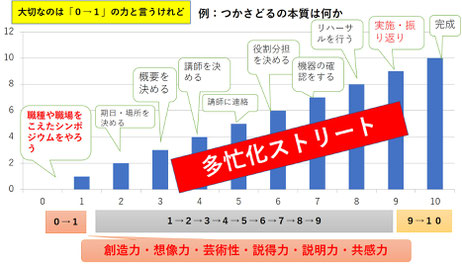

ちょっと話は変わるんですけども、0から1を作る力が必要だって今すごく言われてますよね。0から1「ゼロイチの力」とかね。これって、想像力とか、コンピューターが勝てない力みたいな、そういうふうな文脈で言われてるわけですね。例えば「つかさどるの本質は何か」っていうことを考えるにあたって、職種や職場を超えたシンポジウムやろうみたいな(スライド9)。これが0から1なわけですよね。

だけど0から1を作ると当然1から2、2から3、3から4と進んでいくわけですよ。誰を講師にするとか、どこでやるのとかですね、すると多忙化が生まれるわけですよね。「ゼロイチ」を生む「意識高い」人間がたくさんいることによって、結果、多忙化ストリートがどんどん生まれていくという悪い循環が現れてきます。

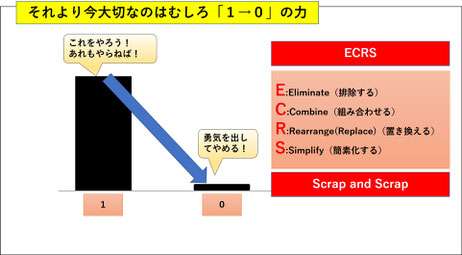

そこで、0から1を作る力も、もちろんいいけれど、むしろ今我々に求められてるのは、1から0をつくり出す勇気じゃないかなとも思うわけです(スライド10)。

先ほども言いましたが、それぞれの担当部署の中で業務を見直して改善していくのは、常にやられているんだけど、部署を越えて、学校経営という大きな枠の中でどう見直しをするのかって言ったときに、そこに、教員の目線とか管理職の目線とか、あるいは生徒の目線だっていいしね、保護者の目線だったり、そして事務の目線という、そういう多様な目線で1から0をつくり出していくっていうことですね、こういったことも必要なのかなと私はとらえております。

● 目指すゴールを共有する

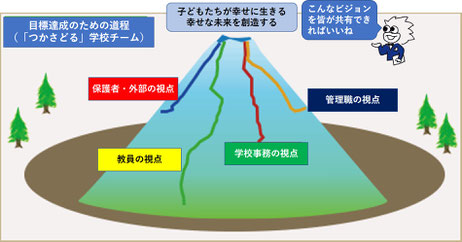

私は「つかさどる」って言葉を聞いたときに、富士山の登山ルートをイメージしたんですね(スライド11)。先ほどの石切職人の話とちょっとかぶる話かもしれませんけども、ルートは全然違うじゃないですか。つまり、仕事の仕方は違う。みんな違うんだけど目指すゴールって一緒ですよねって話なんです。

学校事務は学校事務の視点で仕事しています。教員は教員の視点で仕事してます。だけど目指すところって子供たちを幸せにすることだったり、あるいは未来を切り開くことだったり、そういった部分をみんなが共有しているってことだと思いますね。そういうことを共有した上で、私は今この仕事をしてるんだっていう、こういうことがすごく大事じゃないのかなって思っております。

● 「つかさどる」の本質は幸せに働くこと

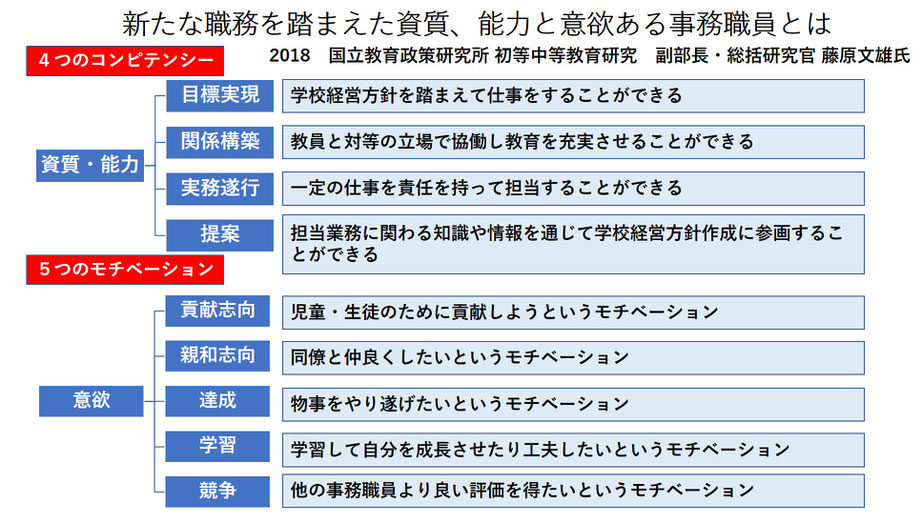

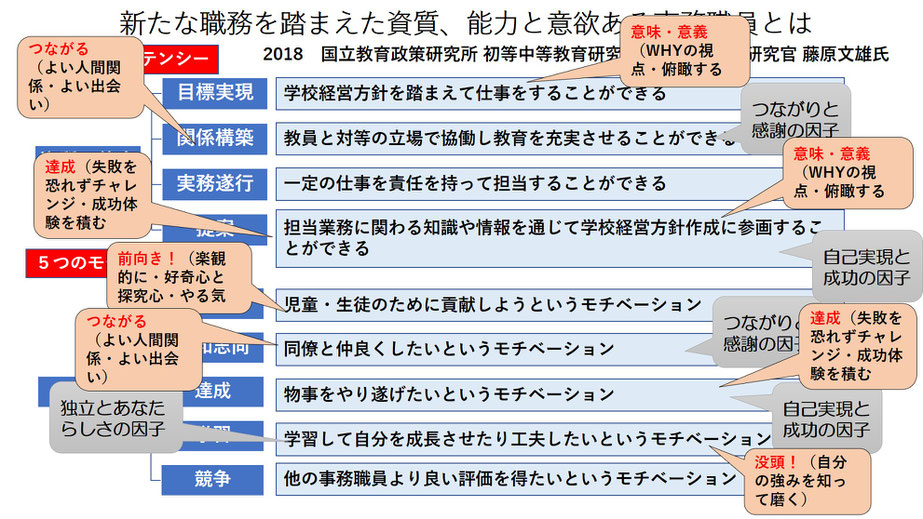

この表は、つかさどるになったことによって、その新たな職務を踏まえた資質能力と意欲ある事務職員とは、という国立教育政策研究所の藤原文雄さんという方の提言です(スライド12)。これを拝借してここに挙げてさせていただきましたけども、彼は、4つのコンピテンシーと5つのモチベーションと言っています。

コンピテンシーというのは能力ってことですよね。 モチベーションは意欲ということです。 こういうふうに書かれると、立派なことをやんなきゃなんないんだなあとか思いますよね。いやあこんなの私には無理だなあって思う人もいるかもしれませんね。

でも、実は私はこれ見てピンと来たことがあったんすよ。それは何かっていうと、この図なんですね(スライド13)。

今私は教育とウェルビーイング(幸せ)について研究していて、色んなところで発表しています。12 月もそれに関する講演をするんですけれども、今学校教育において幸せを考えるっていうのがすごく重要だって言われていて、世界中でそういう動きがあります。

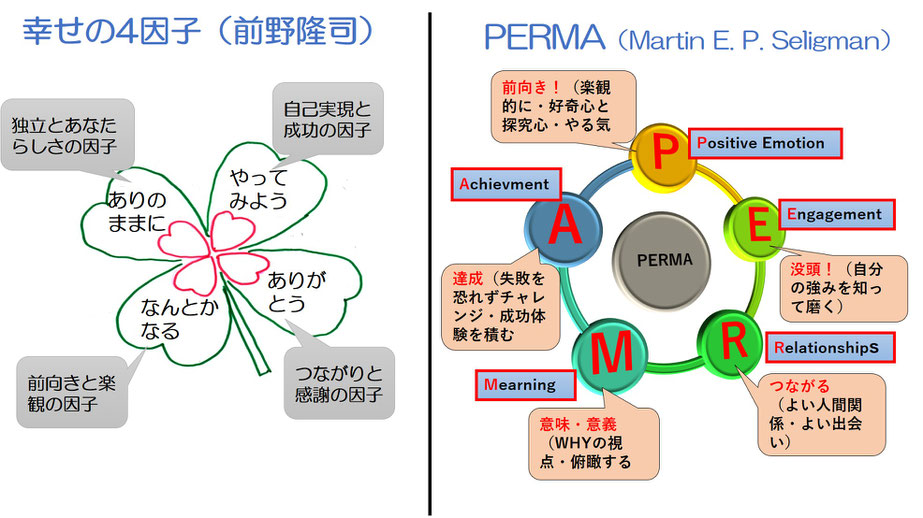

じゃあどういうふうに「幸せ度」っていうものを測っていくかって言ったときに、例として二つの見方を示したものなんです。一つは前野隆司先生という、慶応大学の教授で、日本の幸福学の第一人者と言われてる方が提起されたものなんです。彼によると、やってみよう・ありがとう・何とかなる・ありのままに、という四つの因子があって、それが向上していくと、人は幸せ感が高まっていくんだっていうことなんです。

それからもう一つは、マーチン・セリグマン氏というアメリカの心理学者、ポジティブ心理学の創始者と言われてる方なんですが、彼はPERMA(パーマ)っていう言葉を提唱しています。パーマのP は、ポジティブエモーションで前向きさとか楽観さ好奇心とか、そういったものを持つということ。E はエンゲージメントで、自分の強みを知ってそれを生かしていくとか、物事に没頭していくこととかです。R はリレーションシップで、良い人間関係を築く。それから M はミーニングっていうことで、自分がやっていることの意味付けですね、俯瞰して、自分がやってることがどういうふうに他と繋がってるかとか、どういうことを目指してるのかってことを知るっていうね。それから、Aはアチーブメント。これは達成ってことなんだけど、成功体験を積んでいくこと、チャレンジしていくっていうことです。

こうやって見た中で、もう一度先ほどの、この4つのコンピテンシーと5つのモチベーションの表を見直してみると(スライド14)、あっ、この「関係構築」ってさっきの「繋がりの因子」、「ありがとう因子」じゃん。「提案」というのは「自己実現と成功の因子」だということに気づく。それから、「学習して自分を工夫して自分を成長させる」っていうのは、「あなたらしさの因子」「ありのままの因子」だという感じでつながっていることがわかる。

それからPERMA(パーマ)について見ても、「学校経営の方針を踏まえて仕事する」ってことは自分がやってる仕事の意味とか意義っていうのを見つけることにも繋がるということですね。これはミーニング。それから、この「関係構築」はリレーションシップ、「繋がりの因子」でもあるということに気づきます。つまり、これらってみんな「幸せの 4 因子」だったり、「PERMA」に繋がってることだということなんです。

要するに、学校経営を充実させるには、事務の人たちはこういう人になって頑張りなさいじゃないんです。皆さんが幸せに働く、幸せに生きるっていうことが、幸せな学校経営に繋がっていくんだっていうこと。私はこの4つのコンピテンシーと5つのモチベーションっていうのは、これは学校経営を云々することよりも、幸せな仕事人になる、職業人になるってこと。つまり、幸せに生きるためのコンピテンシーでありモチベーションであるなっていうふうに思ったんです。

そう考えれば、これは非常に大切なことで、皆さんが、いやぁ、「つかさどる」になりましたって眉間にしわ寄せて、汗水垂らして過重の労働負担しているというならば、これは本末転倒だと思うんですね、職員が笑顔で、面白くてしょうがないって、この仕事楽しいなって、いろんな人と連携しながら仕事していること、そして小さな成功体験をどんどん積み重ねていって、それが反映されて子供たちの幸せになった姿を目の当たりにするとかっていうふうなことであれば、これはつかさどるに変わったことっていうのは大いに歓迎すべきことだと思います。

これは機械的に仕事をするっていうことから解放されて、幸せな職業人になっていくっていう、そういう意味合いもあるのではないのかなと私はとらえております。このようなマネジメントの考え方、つまりピラミッド型の組織経営じゃなくてもっとよりフラットな組織経営っていうようなことは、もうどこの企業でも言われています。今過渡期かもしれないんですけど。

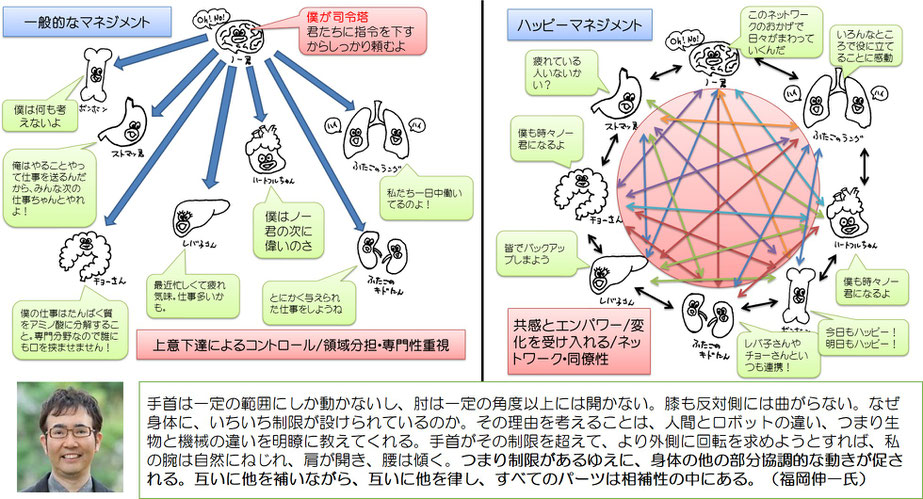

● 組織経営は人体と相似である

私は組織経営を臓器にたとえるんですけれど(スライド15)、昔は臓器って、脳からの指令系統があって、脳から各臓器に命令が下る。胃はちゃんとタンパク質を分解しなさいとか、肝臓は肝臓で自分の仕事をしなさいって指令がいくという考え方だった。昔はそういう考え方だったけれど、今の生命科学の知見ってそうじゃないんですよね。

そもそも脳は頭と心臓と腸にあるってまで言われていて、脳腸相関って言葉もありますよね。 いろんな臓器が実はすごく連携し合って、全体として一つのものになっているということですよね。細胞も、毎日のように変化し、何千億という細胞がターンオーバーして、自分を維持するために変化しています。変化を受入れるってことですよね。それが今の臓器の仕組み、つまり人間の体の仕組みだと思う。

それは、今の学校組織も同じじゃないのかなって感じなんですね。いろいろなジャンル、それぞれのジャンルの特殊性ってものはもちろん認めつつ、それはもちろん尊重しつつ、だけどそれぞれが重なり合い繋がり合ってそれで学校経営を拡張していくんだっていうこと、そこが、「つかさどる」っていうことの本質なのかなと私はとらえております。

ということでですね、一方的に語り倒してしまいましたけれども、ここで一旦休憩をしたいなと思います皆さんお疲れ様でした。5 分ぐらい休憩さしていただくことになると思うんですけども、せっかくだから問いを一つ投げかけて終わりたいと思います。

「つかさどる」によって重視される能力って何でしょうかっていうことを、今少し話もしたんですけども、「つかさどる」によって重視される事務の人たちの能力ですよね。どんなものなのかっていうことを皆さん考えて、隣の人どうしいろいろおしゃべりしていただければありがたいなというふうに思っています(スライド16)。

はい。それではここで一旦、終了いたします。どうもありがとうございました。

講演の第一部はここまでです。

次回は第二部の内容をまとめていきたいと思います。続きをお待ちください。

コメントをお書きください