■ cp.2「つかさどる人」と「こなす人」

● ポスト産業主義社会とAIの進展による価値の変化

では第二部に入りたいと思います。第二部はですね、つかさどる人とこなす人についてというテーマで、お話を進めていきたいなと思っております。

今、AIが進展していくっていう中で、多くの仕事がAIに取って代わられるということが言われていますよね。後でまたこの話をするんですけれども、そういう文脈の中で、「つかさどる人」とか、或いはまた「こなす人」という人にスポットを当てて、「つかさどる人」ってのはどういう人なのかなということについて考えてみようかなと思っております。

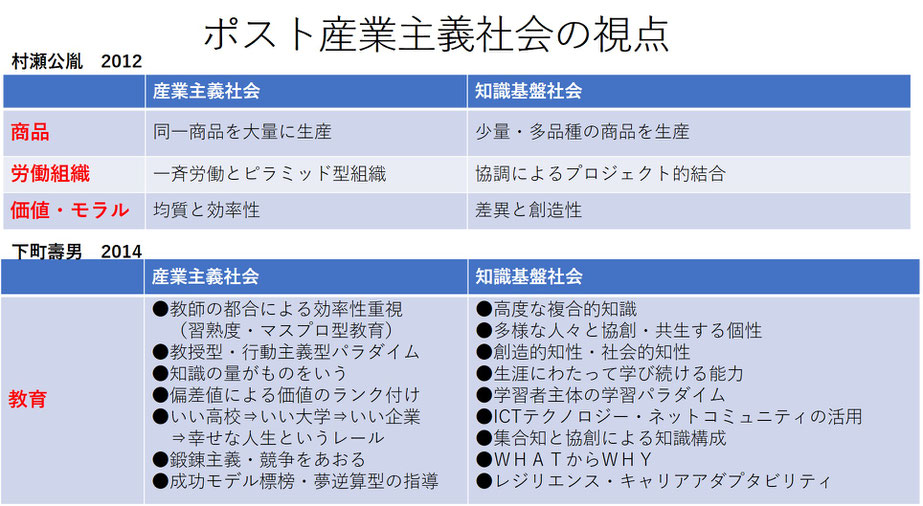

よく言われてることですけども、今社会構造が大きく変わってきて、いわゆる大量生産型のパラダイムから、少量多品種とかという、価値の転換みたいなものが起きてるわけですよね。マネジメントにしても、何ていうんでしょう、トップダウンのピラミッド型組織から、よりフラットで、多様性を許容するような組織っていうものに変わってきている ということだと思うんです。

それから教育についても同様にですね、いろいろ変わってきていて、いわゆるスケールメリットって言われるね、多いことはいいことだみたいな、そういうふうなところに価値を置くような、マスプロ型教育というものから、そうではなく学習者主催の「学習パラダイム」っていう、多様な人との協働、共創するっていう、そういう方向にシフトされているということなんですね(スライド17)。

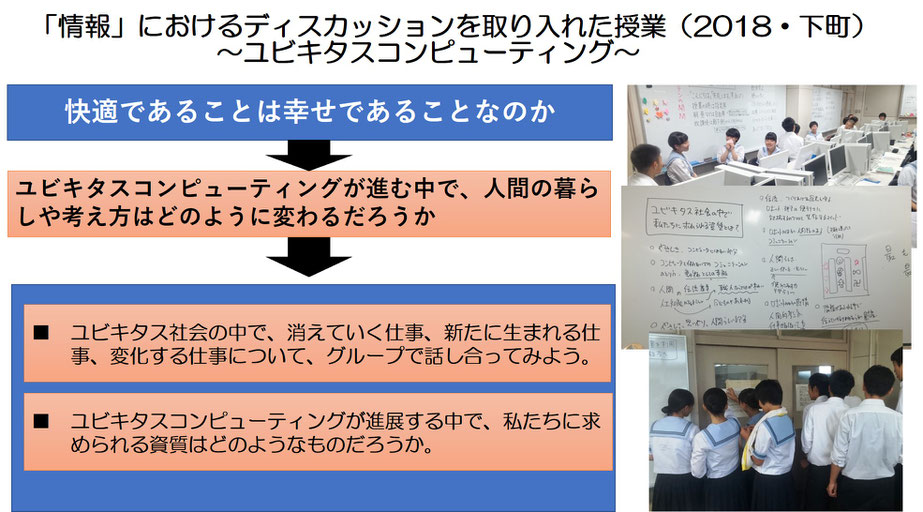

そういうことを踏まえた上で話します。私が校長を退職した後1年間、非常勤講師として情報っていう教科を教えてたんですよ。その中で行ったディスカッションについてちょっと紹介したいなと思います(スライド18・19)。

ユビキタス社会についての内容だったんですけども、ユビキタス社会とは、いたるところにコンピューターが配置されてですね、非常に利便性、快適さみたいなものが満たされるような社会なわけなんですけども、そのとき生徒から、快適さと幸せってものは同じなのかっていう問いが出てきたんですね。

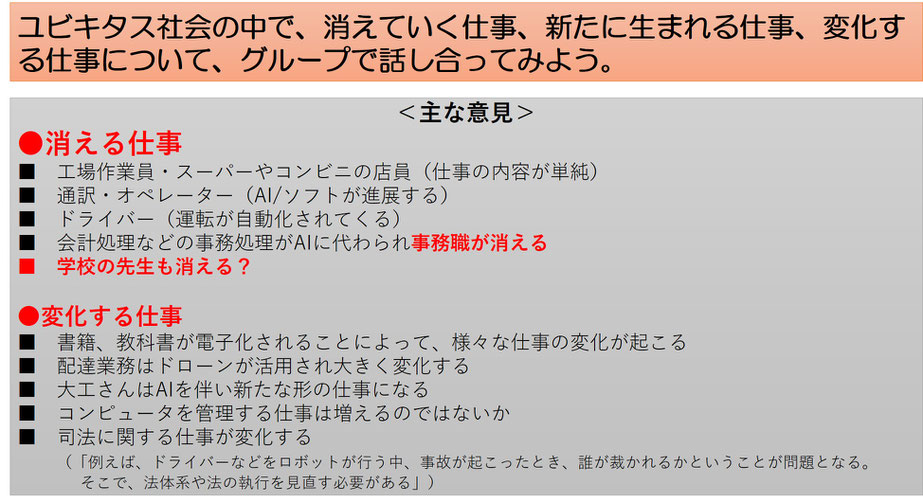

面白いからそのことについてディスカッションをしようってことになったんですよ。その中でユビキタス社会では、どんな仕事が消えていくかみたいな話になってですね。そしたら、生徒たちから、消える仕事としては、工場作業員とかドライバーとかいろいろ出てきたんですけども、その中に、事務職が消える、学校の先生も消えるっていうのが出てきたんですね。

これは面白いなと思って、じゃあ、学校の先生が消えるっていうことに関して、もう少し深めていこうということで、賛成派と反対派に分かれてディベートみたいなことやったんですよ。そうしたら、先生がなくなるってことに対して肯定グループは、どんなこと言ったかっていうとですね、学校の先生が、教科書をただ教える人であれば、そしてただテストをやるようなね、課題を与えてテストを出す、それだけを繰り返すような人であるならば、それはロボットの方が効率的に処理できるんじゃないかと。ロボットやAIの方がよりリソースも多いわけですからね。そうすれば、より効率的に、より成果があるんじゃないかっていうようなことを言うんですね。

それに対して否定派の生徒、つまり先生はなくならないっていう方の生徒たちは何て言ったかっていうと、教師というのは、教科書を指導するだけじゃなくって、その授業を通して、生きる力とか、モラルとか道徳とかそういったものも教える人なんだと、そうである限り、教師って仕事はなくならないんだっていうようなことを言ったんです。

つまり、前者の方は、教師は教えるという「仕事」をただこなすだけだったらAIの方が優れているという話ですね、それに対して否定派の方が言ってるのは、その子供たちの未来を考えるとか、もっと先のことを考えてるっていう、まさに「つかさどる」という、部分ですね。そういう人であればAIに取って代わられないっていうことを言ったんですね。

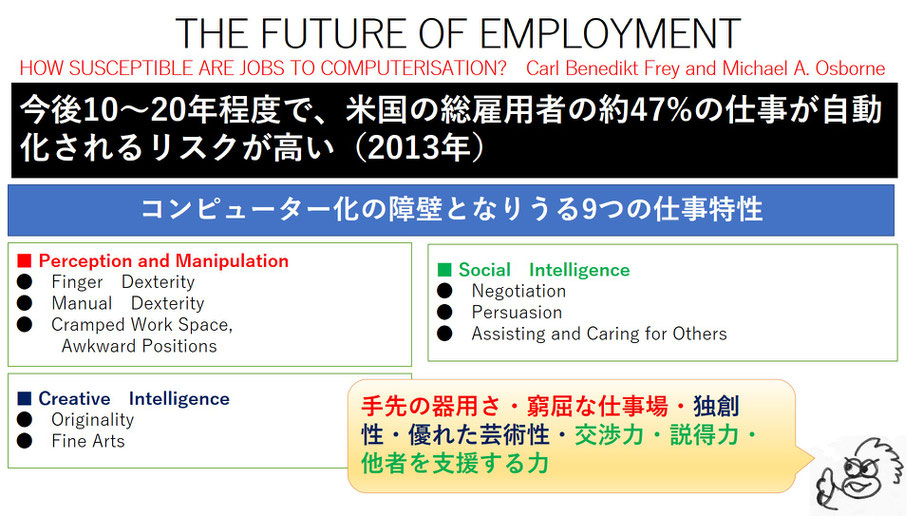

AIによって仕事が代わられるって話を先ほどからしてるわけですが、よく取り上げられるのは、2013 年ごろに出されたマイケル・A・オズボーンとカール・ベネディクト・フレイというオックスフォード大学の学者の「雇用の未来」っていう論文です。「今後 10年 から20 年後には、47%ぐらいの仕事がAIロボットに取って代わられるだろう」っていうね、そんな話が出てですね、結構センセーショナルな話題になったんですね。

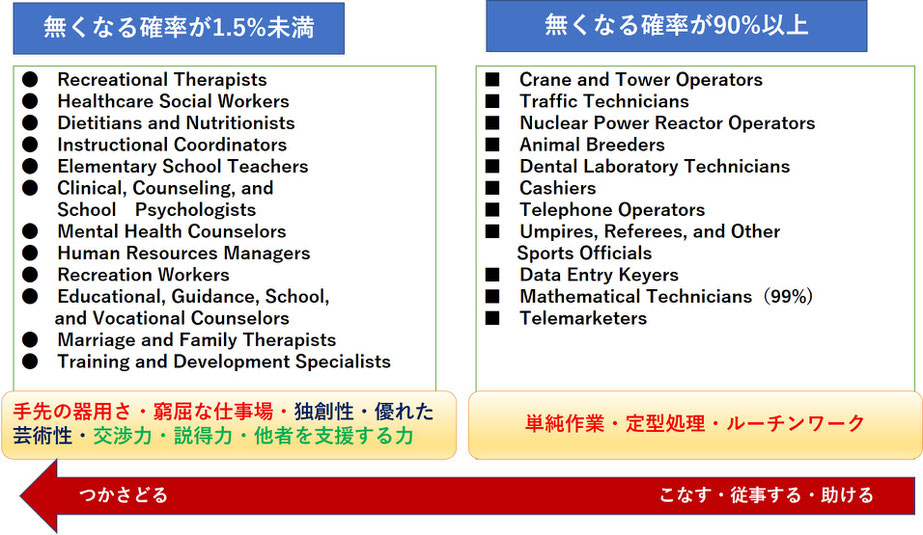

で、その論文をよくよく見ていくとですね、AIが人間に追いつけないような仕事特性っていうのを9つ挙げてるんですよ。それをあげてみるとですね、このスライドに書いてるようなものなんです(スライド20)。

職人芸的な手先の器用さっていうのもあるわけですけども、そのほかに、クリエイティブインテリジェンスって言われる創造的知性ですね、いわゆる独創性とか、優れた芸術性。そしてソーシャルインテリジェンス。社会的知性って言われるもので、人と交渉したり、人を説得したり、人を支援したり、他者に共感したり、そういう力ですね、こういうものは、人間がAIよりも優れている、AIがまだ追いつけない、そういう基準で704種類の仕事を因子分析したに過ぎないんですね。

このような彼らの設定した指標によって、704の職業をソーティングしたものを次のようにまとめてみました(スライド21)。

英語で書かれてるからわかりにくいかもなんですけども、右側がなくなる確率が 90%以上の仕事で、これっていわゆる定型な単純作業とかルーチンワークみたいなものが多いんですが、この下の方にですね、マスマティカルテクニシャンってあって。数学の先生もなくなるのかみたいな、そんなことも書かれたりしています(笑)。左側のなくなる確率が0 に近い、つまり決してなくならないような仕事なんだけど、これ見ていくとですね、ちょっと特殊な仕事が多いんですよね。リクレーショナルセラピストとか、ヘルスケアソーシャルワーカーズとかダイエティシャンとかですね。結婚相談員とかあったりするんですよね。いわゆる人間の心に根差すような、人の心に寄り添うような、そんな仕事が必然的に残っていくってことなわけですよね。まあ、彼らがそういった観点に基づいて因子分析したのですから当然なわけですが。

なので、だから右側の仕事の方が、「こなす・従事する」系の仕事で、左側が「つかさどる」だと。そういうふうに言っちゃうと何か身も蓋もないのですが、ただ彼らの研究ではそういうことなんです。

ただ、「つかさどる」っていう言葉が、トレンドになってきているとすれば、それは今AIが進展していっていろんな仕事がAIに取って代わられるっていう状況を一応踏まえていく、視野に入れていくということでもあるのかなと思うわけです。

● ルーチンワークは単に「こなす仕事」なのか

ここでちょっと話は変わるんですけども、私の中で、定型処理とか、いわゆるパターン化された仕事とか、ルーチンワークとかっていうのは、本当にただの「こなす仕事」なのかなって疑問が実は前々から思っていたんですよね。なんて言ったらいいんでしょうね。学校の先生なんかでも、生徒を相手に教育を行うっていうことは、事務的な仕事をすることよりもより、尊くて高次なものっていうふうに捉えちゃってる人もいるんだけど、それ本当なのかなと、そうじゃないんじゃないかと私はずっと思ってたんですね。

それで、今回、この今回ここで講演するに当たりですね、今年の 7 月 8 月にかけて、私はあるレストランにお願いして皿洗いの仕事をやったんですよ。ここで話をするために、あえてやったんですよ(笑)。

Sobe’sCafe って岩手県にある有名なヴィーガン、いわゆるオーガニックなレストランがあります。私はそこのオーナーの方と知り合いだったので、皿洗いさせてくださいってお願いして、何日かやらせていただいたんです。

皿洗いって、いってみればルーチンワークですよね。定型的な仕事ですよね。それをやりながら自分の中でどういうふうにマインドというか、価値観が変化していったかっていうのを振り返ってみようかなと思ってやってみたんですね。それについてちょっとお話したいと思います。

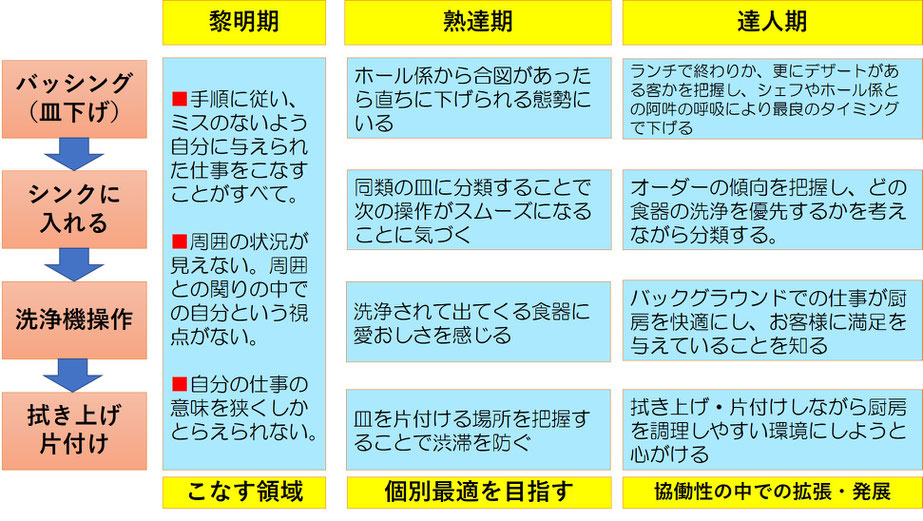

基本的にどんな仕事かっていうと、まずお客様の食べ終わった食器を下げるところから始まってですね。それを洗剤が入ったシンクにお皿を入れてですね、ある程度お皿が溜まったらば、持ってって、洗浄機の中に入れるわけですよね。ピッとボタンを押して、洗浄が終わったらばそれを取り出して拭き上げて片付けて。そういったサイクルをずっとやっていくという感じなんです。

そんな中、どういうふうに自分が変わったかっていうのを表にしてみたんです(スライド22)。

最初の 1、2 回はですね、とにかくお皿割ったら大変だっていうことでね、とにかく自分に与えられた仕事をそつなくこなそうって、それだけだったんですよ。ボタンはここ押せばいいのねとかね、皿がたまったら、はいこれに入れてここに持ってってこう入れてとかね。言われたことをマニュアル通りにこなすっていうこと。それで精一杯だったんですね。

ところが、3 、4、5回目ってなっていくと、だんだん変わってくるんですよ。だんだん自分の中でルールができてきてね、お皿をシンクに入れるときは、できるだけ大きさはそろったものをひとかたまりにしてとかね、コップはシンクに入れるんじゃなくて流しに直接置いた方が効率がいいぞとかね。なんか自分の中で技術が上がっていくわけです。こうやったほうがいいんじゃないかと熟達していくわけですよね。するとなんかそれでだんだん仕事が面白くなってきて、お皿を拭くのがこうなんか楽しく、お皿に愛しさを感じるとかですね(笑)、そういう感じにもなっていくわけなんですね。

そうやってまたどんどん過ぎていって、8 回目、9 回目とか回数が増えていくと、また変わっていくんですよ。どう変わるかっていうとですね、例えば、今日は、フォーの注文が多いぞ、もしかしたらこの調子でいくと、フォーの丼を先に洗った方がいいよねとか。つまり、オーダーをちゃんと聞いて、それに対応して自分の仕事をこうしようとかって思うようになってくるんですね。

あるいは、あそこで食べてるお客様は、食べ終わった後に、デザートを注文してる人だとすれば、食べ終わった食器を早く下げた方がいいかなとか。で、こちらの人はデザートがないから、早く片付けに行くと、何か催促したように思われるからかえって失礼だなとかって思いながら、そういうタイミングを考えるようになるんですね。あとは、シェフの調理がスムーズにできるかっていうのを考えながら、皿を置く場所をちょっと工夫して、違うところに置いたりとかですね。ホール係の人とのこの目配せっていうか、今お客さん来たから、じゃ今皿拭くのやめて、こっちの方で待機してるとかね。そんな感じの、いわゆる他者との連携みたいなものが生まれてくるんですね。

つまり、全体で、この Sobe’sCafe レストランを盛り上げようと、お客様に気持ちよく食べていただこう!みたいな気持ちになって、それで皆と一緒に自分の仕事をしているっていう感じになっていくんですね。これがまさに「つかさどる」に変わっていくところ、いわゆる経営に参画しているっていう形なんですね。

皿洗いっていう仕事の内容っていうか、量的には変わらないんですね。だけど、マインドが変わっているわけですね。だから、定型処理とかルーチンワークって言うけども、これってあなどれないわけなんですよ、全然。必ずしも定型処理はAIに取って代わられるっていうのは違うんじゃないかって、私は自分の経験を通して思ったんです。オーナーの方はこう言うんです。

「皿洗いは、プレーヤーを輝かせるサポーターの要職なの。このポジションは、目の前の皿を洗うだけではないの。これも早すぎても遅すぎてもダメでTiming is everythingなの。バッシングのサインはプレーヤーにGoを出す重要な役割。このTimingを自発的にキャッチするには、背中にも目が必要なの。プレーヤーのストレスを減らし、スムーズにプレイできるかはサポーターである皿洗いにかかっているの。」

このようにシェフや皿洗い係やホール係などが一体となることによって初めて、このレストラン業、つまり経営ってものは成立していくんだっていうふうな話をされたんですよ。

これで私も目からうろこが落ちて、これは「従事するからつかさどる」の話に繋がるんじゃないかなと思ったんですね。

私はジャズ好きなんですけども、例えばジャズのコンポが楽曲を作るっていうのも、学校経営を行うこととちょっと似てるような気がするんですね。トランペットプレーヤーとかサックスを吹く人っていうのは、自分のソロのときにパッと現れてパッとかっこよくソロをとって拍手喝采みたいな感じなんですよね。だけどその後ろでドラムとかベースとかがリズムをキープし続ける、そういうリズムセクションがあるわけです。そのリズムセクションは、ソロプレーヤーを、際立たせるように、ずっと上手にリズムを刻んでいくわけなんですよね。そういうリズムセクションとそのソロプレーヤーが一体となることによって、初めて音楽がお客様に提供されるということですね。

それって学校経営で、事務職であったり、栄養職員だったり、養護教諭だったり、教員だったり管理職だったりっていう人たちが一つグループの中で、みんなで互いに目配せしながら、一つの音楽を作るかのように、学校経営を行うことによって、お客さんであるところの生徒の幸せを生み出していくと。そういうことではないのかなと思ったわけであります。

● 実際にあった2つの具体的事例

今度はですね、つかさどる人とこなす人の違いっていうことで、事務の仕事の例として二つほど挙げておきたいなと思います。

一つ目ですが、これは光熱費の処理の話です。特に岩手は寒いので、光熱費の処理ってすごく重要なんですね。例えば 2 月頃になると、暖房費ってめっちゃかかるんです。その月のデマンド値が他の月にも影響してくるわけですよね。なので、いかにこのピークを下げるかっていうことで、事務の方々もそこに尽力されるんです。その光熱費の処理の中で、こんな「こなす人」がいました。

ある月に光熱費の請求がありました。それが随分高かったと。でも、その「こなす人」は、はい、請求来ました。じゃあ、事務長、校長に決裁を受けて支払いを行うと。それで終わり。時には職員に、県費には限りがあるからもっと節約に協力を、と意見をすることがあるかもしれませんが。

それに対して、「つかさどる人」の方は、どういう対応をするか。例えば請求が来ました。高かったと。すると、もしかして、放課後の生徒の居残りの仕方ってどうなってるんだろうかっていうことで、ちょっと先生方と相談してみるとかするんですね。高校だと、よく放課後居残りするんですよ。残って勉強するって結構いいことのように見えるんだけど、各教室に 1 人ずつとか、ポツポツ残ってたりすると、ものすごく暖房が無駄なんですよ。だったらそういう生徒はどこか一つの教室に集めた方がいいんじゃないかっていう提案ができるわけですよね。

あとは、なんでこんなに電気代が高かったのかなってことで漏電を起こしてるかもしれないっていうことで関係のところに行って調べてみるとかですね。いずれ、どうすれば生徒が良い環境で活動できるかっていう視点で、そこで先生方、教員との話し合いっていうか、共同の解決の場みたいなものを作るわけ。そこで先生方も自分ごとになって、じゃあいろいろやってみましょうっていう話になっていく。そういったことを踏まえた上で決裁を受けて支払しましょうってなる。そういうプロセスを経ていくことが大事じゃないかなということです。

もう一つの例は文化祭についてです。これはある高校の事務長さんから聞いた文化祭の話です。

この学校は、全校でSDGsに取り組んでいたんです。環境問題とか、ジェンダーの問題とかそういったものを取り上げて、それを文化祭で発表するっていうことに取り組んでる学校だったんです。

ところが文化祭が終わると、ダンボールのなどのごみが大量に出てきて、事務で何とかしてくださいと言ってきたそうなんです。あと生徒が、事務室にちょくちょく来て、ハサミ貸してくださいとかセロテープ貸してくださいとか言ってきて、それが戻ってこないという。更に、終わってから、先生方から、ちょっと予算オーバーしてしまいましたから事務で何とかしてください、なんていうこともあったりする。

そんなことに対して、「こなす人」は、しょうがないからと、ごみ収集車業者に依頼して、特別にもう 1 回来てもらうとかですね。ハサミ返ってこなかったしょうがねえなで終わったり。あとは予算を別のどこかから回さないきゃとなって、それでストレスフルになっちゃうとか。

では「つかさどる人」はどうするかというと、SDGsに取り組んでいるというのに、自分たちでごみ出してどうすんねんっていうことで、文化祭を通して社会性みたいのを教えるってことが必要なんじゃないかっていうふうな、そういう問題意識を持つべきではと先生方に働きかけていくんです。先生方って、ある種、社会性が不足してる人って結構多いじゃないですか。私もそうなんですけどね。だからそういう文化祭を通して、予算をきちんと立てて予算通りに執行する経験を生徒にしてもらうとか、ごみを出さない文化祭を企画するとかすれば、社会出た時に役立つはずだし、SDGsの活動にもつながっていくと。そういう文化祭をやるってことが、本来の目的なんじゃないのかっていうね、そういう視点で、提言し、文化祭を総括していくということですね。そういうことが見えるっていうことは事務の人のやっぱ強みなのかなっていう思うわけです。

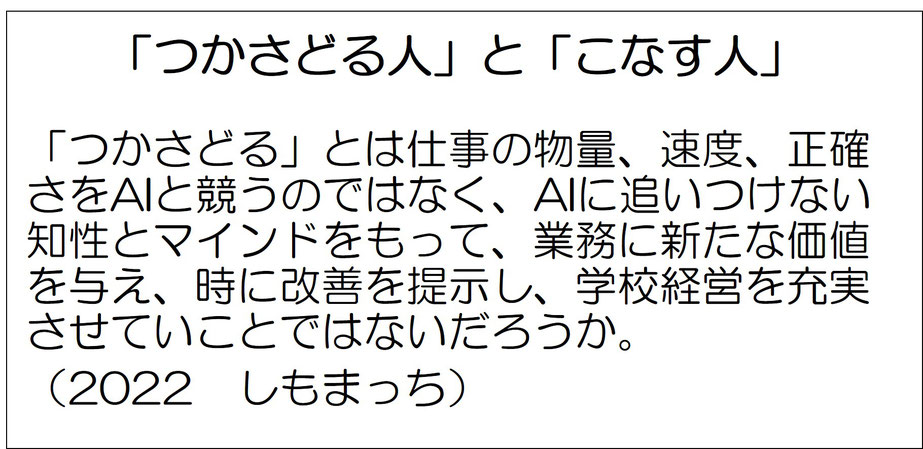

まとめます、つかさどる人とこなす人の違いっていうのは、つかさどるっていうのは、仕事の物量とか速さとか正確さっていうのを競うものじゃないんですね、どうせそれはAIに負けるわけですから。そうじゃなくってAIの追いつけない知性とかマインドですね、先ほど言った、クリエイティビティとか、あるいは社会的な共感力とか説得をする力とかですね。そういったものを持って業務に新しい価値を与えると、そして改善を提示する人だと。それで学校経営を充実させて、生徒をハッピーにしていくっていう、そういうことではないだろうかっていうね。それで、私もまとめにしたいと思います(スライド23)。

ということでですね。ここでまた再び、一旦休憩になります。

また、一つ問いをなげたいと思います。「つかさどるに向かうために具体的に何をすればいいのか」という問いです。炉辺談話でも、あるいは自分の中だけでもいいですので、考えてみてください。

コメントをお書きください