2025年 4月9日~4月 日 JIS訪問報告書

■ 4月9日(水) 9.Apr(Wed)

【概要】

この日は、午前中に6年生のウズベク語クラスで授業を行い、その後10年生のロシア語クラスの授業を参観した。授業後に担当の先生に指導法についてのアドバイスを行った。午後は、この日がアムールティムールの誕生日を祝う日ということで、ウズベク語クラスの生徒たちによるイベントが行われたのでそれを参観した。とても感動的なイベントであった。

■6年生の授業

担当者からは、今やっている「生活の中にある数学」の「単位当たり量×いくつ分」というところをやって欲しいとのことだった。今回、日本からリンゴとバナナとサクランボのカードを大量に持ってきていたので、それを使うことにした。まずそれぞれの価格設定を行い、3種のカードを黒板に大量にばらまいて、合計金額はいくらか、そして、これを日本円にするといくらか、という問いを立てた。まず仕分けして表にまとめ、横方向はかけ算、縦方向は足し算という、量ベクトルの内積のような考え方について説明した。その後ネットで

1som=0.01121円であることを調べ、換算してゴールとした。桁の大きな数のかけ算に生徒は苦労していたが、正確に計算することも大事だけど、その結果から、日本に行って買い物するときは概ね100倍して考えればいいというイメージが持てればいいよという話をして締めくくった。

■ アムールティムールの誕生日を祝う日

開始前、会場の6階のホールに入ったら、音響担当の生徒が私の顔を見て、気を利かせて、Youtubeから日本の歌(春が来た・さくら・バラが咲いたなど)をみつけて流してくれた。すると、期せずして子どもたちの合唱がおきて感動した。男の子による4か国語で行う朗読、ティムールの人となりを表したショートスキット、伝統的な踊り、空手の演武、ティームールを偲ぶ歌、ティームールに関するクイズ大会、等々、次々とパフォーマンスが繰り広げられました。私の講評の場面で、どのくらい練習したのか聞くと、2~3日で仕上げたとのこと。先生と生徒が区別なく、一体となってつくりあげていること、そして全員が笑顔であること、最高のパフォーマンスであった。

■ 10年生の授業

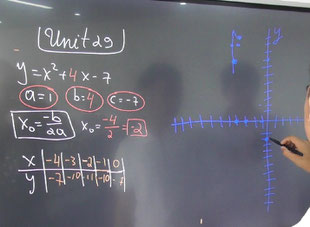

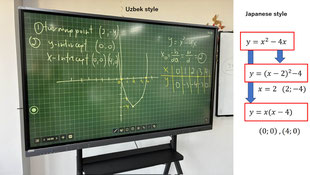

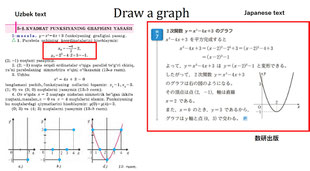

10年生の授業は2次関数のグラフの描画の場面であった、ここが日本とウズベキスタンの数学に対する考え方の違いを象徴的に示しているところではないかと以前から思っていたので、興味深く授業を参観した。日本の場合は、グラフの対称性、2乗に比例する性質、そして平行移動という考えに基づいてスモールステップを踏んで説明していく。中でも平方完成はかなり丁寧に説明する。一方、ウズベキスタンでは、図形的意味や関数の性質にはあまりフォーカスせず、軸の方程式を求める公式から頂点を決定し、あとはいくつかの点の座標をピックアップしてつなげてグラフ化するという教え方のように感じられる。皮肉をこめて言うと、人間計算機のようにひたすら代数計算によって「手で解決する」という形である。なので、教科書に書かれている2次関数のグラフも非対称だったり、先が奇妙にとがっていたりする。私は授業に介入して、日本の場合のグラフの書き方を示したところ、担当教師はとても感動してくれたのだが、生徒は私のやり方は難しいという。私はここになんらかの進展を生み出すヒントがあるように思う。

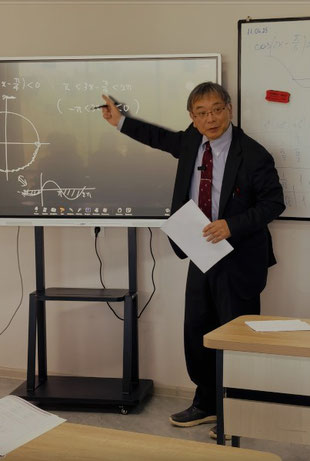

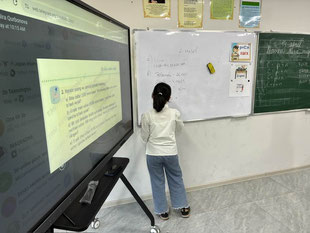

生徒は軸の方程式を公式で求め、対応表でいくつかの格子点を求めた後、グラフを描きにいくが、途中で手が止まってしまう。

スマートボードにあるのは、先生が描いた模範の図。なぜか尖っていたり、対称性が意識されていなかったりする。右は日本の標準的な解き方。

4/19のタシケント市内の数学科研修会での説明資料として作ったもの。左がウズベキスタン、右が日本の教科書。

■ 4月10日(木) 10.Apr(Thu)

【概要】

午前中はウズベククラスの3年生の授業を担当の先生と共同で行った。数学科の研修会を行う時間をとるのは難しいので、このように先生とコミュニケーションをとりながら授業をしていくのがシンプルに持続できるレッスンスタディではないかと思う。その後、ロシア語クラスの3年生の授業を参観した。そして、6時間目は、1年生から4年生によるミニ運動会を見学した。今後、日本のような大規模のものにしていくのか、検討材料の一つであろう。

■ 3年生の授業(ウズベク語クラス)

速さと距離と時間の関係についての授業である。担当の先生が教科書の内容を説明して、いくつかの問題をみんなで解いた後、私が引き継いだ。私が取り上げた問いは「弟が50m/分で家から学校に向かい、その4分後に、兄が70m/minで追いかけていくと、弟が出発して何分後に追いつくか」というものである。s,v,tを適所にあてはめて計算するだけではなく、動的に、かつ複合的に考えて、「今は〇〇の状態、このままいくと、将来は〇〇になる」という、関数や微分を展望する内容にしようと思って作った問題である。「このままいくと」というのが、瞬間の速さであり、直線の傾きであり、微分係数(あるいは微分方程式)につながっていく。単発に答えを出せる問題ではないので、「考える」ことが必要である。最後にアニメーションを見せながら納得してもらった。

■ 3年生の授業(ロシア語クラス)

私は子どもたちと一緒に授業に参加した。内容は立方体の展開図と見取図、表面積や体積の話であった。ロシア語での授業が進むが、子どもたちが先生の話していることを英語で私に通訳してくれる。アイスブレイクの記憶力ゲームが凄かった。30枚くらいの動物などの絵が描いたカードをボードにランダムに貼り、生徒が顔を伏せている間に先生が1~2枚抜き取り、紙の配置もバラバラにする。目をあけて何が無くなったかを当てるというものである(写真下右)。私は全然わからなかったが、子どもたちはどんどん当てていく。子どもたちのノーリミットを感じた。授業後、ある生徒が、笑顔でやってきてノートを切って作った立方体を私にプレゼントしてくれた。嬉しくて愛おしくて捨てられない。

■ ミニ運動会

ポカポカと心地よい陽気と、晴れ渡る空の下、子どもたちは溌溂としていてこちらも元気になった。

■ 4月11日(金) 11.Apr(Fri)

【概要】

本日のメインは9年生の三角関数の授業である。担当の先生と共同で行った。また、JISのメディアインタビューがあり、ここまでのJISでの体験を踏まえて感想を話した。ところで、4月19日に、NGEAという企業がタシケントの数学科教員を対象にセミナーを開催され、私は模擬授業や講義などを行うことになっているのだが、この日、主催者より、告知の動画が公開された。

■ 9年生の授業

アキム先生の説明後バトンを受け、三角関数の不等式の問題について、グラフではなく単位円を使う方法で説明した。というのは、生徒のノートなどを見たとき、グラフの描き方に時間がかかり過ぎ、なおかつうまく描画できていないこと、弧度法に慣れていなくて度数法に変換して考えていること、有名角の三角比を単位円で考えるのではなく単に暗記していること、などの問題点を感じ、これは単位円を使いこなすことが解決の手助けになるのではないかと思ったからである。単位円問題はウズベキスタンだけでなく、日本でも同じことがいえる。

三角関数は、どうしても最初に習った(刷り込まれた)方法から抜け出せなくなる生徒が多い。柔軟な考えをもって、グラフと単位円をいったりきたり使いこなせれば盤石である。

■ メディアインタビュー

■ 4月12日(土) 12.Apr(Sat)

【概要】

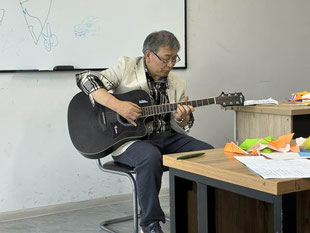

12日の土曜日はオフだったが、数学科のアキム先生がタシケントの自然を味わうスペシャルな一日を私にプレゼントしてくださった。10時に学校でアキムさんとラプさんと落ち合う→ギター演奏大会→アキム氏の車でドライブ→途中でソムサの美味しい店でランチ→チノケント市に着きゴンドラに乗って山頂に→山頂で自然満喫→車でチャルヴァク湖へ向かう→乗馬体験→チャルバク湖からナナイ村へ→秘密の洞窟に登頂→チノケント市に戻りレストランでディナー→7時半にアパートに戻る。

ガイドブックにはない一味違ったタシケント観光、最高であった。

■ 4月14日(月) 14.Apr(Mon)

【概要】

14日は2年生の授業を行った。テーマはは1次方程式で、日本の中学1年で習う内容とほぼ変わらない。その後3年生の数学の授業を参観したがここでも1次方程式の授業であった。このクラスには、海外から来ている子どもたちが多く、中にはギフテッドというか、本当に優秀な子どももいる。子どもたちのポジティブな反応にはいつも驚かされる。

■ 2年生の授業

最初に担当の先生が方程式の解き方を説明し、生徒に当てて問題をどんどん解かせていく。ウズベキスタンではアルファリズミの国だからなのか、どの学年でも方程式を行う。そして、意味はわからなくても、計算手法をたくさん教えること、計算スキルを磨くことこそが数学だと捉えている傾向がある。私のターンになったのだが、私は逆に式の操作に頼らず、モノを使って状況をイメージし、そこから抽象化して考えるような方向で進めた。「私の年齢に33を足すと100です。私は何歳でしょう」という年齢当てから始めて、「バナナを7本買って5600ソムのとき1本はいくらか」とか、袋に謎の個数のフェルトボールを入れて、そこから玉を取り出したり加えたりして、最後に入っていたボールの個数から最初の個数を推測するという問題を行った。最後にそれらを式で表し、最初の先生の話につなげた。中学校でやるような1次方程式の解法を、教わるままに(ハンスの馬の如く)自動的に手で答えを出していく子どもたちであるが、実は簡単な年齢当て問題もできないことが明らかになる。ここがウズベキスタンの問題であり、なおかつそれは、日本の数学教育ともオーバーラップしてくるのだ。

■ 3年生の授業

2年生の授業後、3年生の数学の授業を参観した。後ろで授業を観ていたら、ある生徒が私に「1,1,2,5,13 , ? , 233,610」という数列を見せて、?に何が入るか聞いてきた。どうやら、昨日数学のコンペティッションに行ってわからなかった問題なのだそうだ。数学教師ならパッと見て、フィボナッチ数列を連想するところであるが、彼もフィボナッチ数のことをちゃんと理解していて授業後に私に丁寧に説明してくれた。

授業が終わるとみんなが集まってきて、写真を一緒にとることが常である。

わからなくても積極的に手をあげて前に出てくる子どもたちが多い。失敗することを恥ずかしいと思わないお国柄かもしれない。

■ 4月15日(火) 15.Apr(Tue)

【概要】

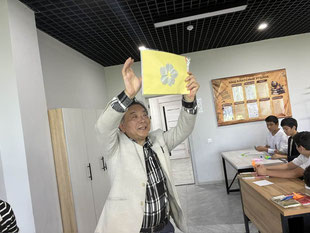

この日の予定表に3時から折り紙の授業というのがあったので、ウズベキスタンでも折り紙をやるんですね、私も観に行きますよ、などと話していた。ところが、教室に入ったら、7年生と8年生全員が座っていて、あとは誰もいない。生徒に確認したところ、何と、この折り紙の授業の担当は私だとのこと!しかも2時間!通訳や参観者もいない状態であった。私は日本人だが、折り紙のレパートリーは貧しく、鶴も折れないレベルである。しかしやらねばならないので、覚悟を決めた。折り紙はどこにあるのかと聞いたら、今持ってくるというので待っていたが、届いたのは、ただのA4判のカラー用紙でしかも枚数が足りない。私は日本から大量に折り紙を持ってきていたので、それをアパートまでダッシュで取りにいき、何とか始めることができた。汗だくの2時間が終わったらどっと脱力だった。

最初にハートとサクラ折った。人数が多く、教室を走り回りながら説明した。しかし、まだまだ時間があるので、紙飛行機大会をしたり、生徒から船の作り方を教わったり、ギターを持ってきて、「さくらさくら」と「春が来た」と日本の国家の「君が代」を歌ったり、そしてYoutubeからウズベキスタンの人気曲を生徒から教えてもらったりなど、後半は生徒と一緒にただただ遊んでいた。

■ 放課後の一風景

私はできるだけ、放課後玄関前に出て、バスで帰る子どもたちのお見送りをすることにしている。私を見つけると、子どもたちがどんどん寄ってきて目を輝かせて話しかけてくれる。これがあるから、多少理不尽なスケジューリングでも許しちゃうんですね。